一代宗师——相声大师侯宝林

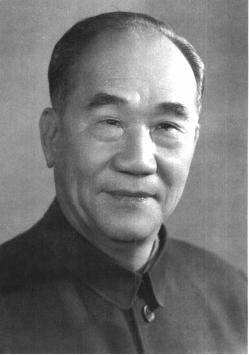

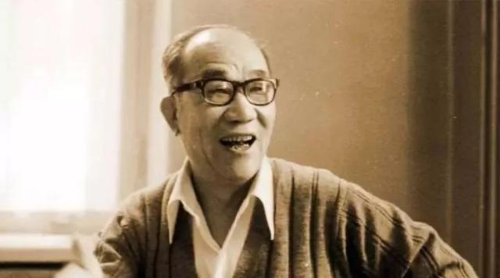

侯宝林,著名相声表演艺术家,曾任中国广播艺术团艺术指导。侯先生是中国相声发展史上承前启后、继往开来、影响深远的一代大师,是新中国曲艺事业的重要奠基者和引领者。他一生潜心研究并发展相声艺术,使相声真正走进千家万户,达到一个令人瞩目的艺术高峰。

作为中国广播说唱团的相声奠基人,侯先生在1955年加入中国广播说唱团后创作和表演了大量脍炙人口的相声名段,还对相声和曲艺的源流、原理、规律和艺术技巧进行了理论研究。侯先生创作的作品大多积极反映现实生活、塑造鲜明的人物形象,具有很强的艺术感染力。在中国广播说唱团工作的近四十年时间里,侯先生创作、演出了大量的优秀文艺作品,培养了无数年轻演员,被尊为相声界承上启下、继往开来的一代大家。

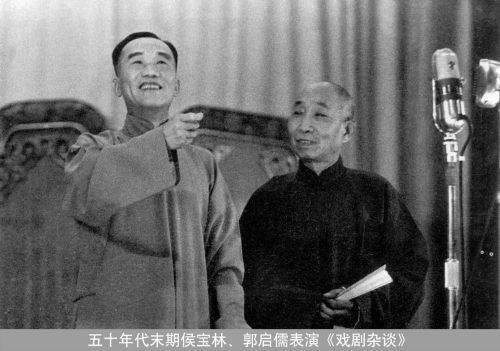

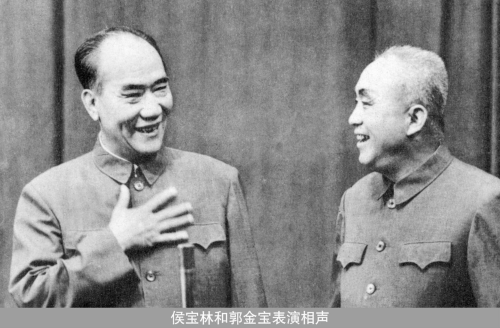

侯先生1955年进入中国广播说唱团,在之后的几年间,侯宝林为中央人民广播电台表演录制了大量的相声节目,同时还和同事们一起深入工厂、农村和全国各地演出。相声搭档以同团的郭启儒和郭全宝最为默契,侯宝林与郭启儒还一起加工表演了许多反映现实生活的新相声,如《夜行记》、《离婚前奏曲》等。同时还对一批旧有传统节目进行了重新整理加工、推陈出新,成为脍炙人口的相声佳作。其中《关公战秦琼》曾受到毛泽东、周恩来、陈毅等党和国家领导人的高度赞誉。

侯宝林在《我和相声——答读者问》中说:“相声有自己的个性。它是一种民间的戏剧形式,用笑作为艺术手段,用幽默、诙谐、风趣、滑稽种种手法来表现。不管你说什么样的段子,都得要人笑,还要做到雅俗共赏。就是说,用艺术手法让人发笑,如果演员在台上胡来,不择手段,以为逗人乐就行,就成了‘包袱’主义,这样的东西是没有生命力的”。

上世纪四十年代行业里涌现了大量新的相声作品,然而相声舞台上也出现了一些格调较低的作品:其中的糟粕难登大雅之堂,丝毫没有艺术价值可言。为了彻底改变相声的现状,承担起为新社会发声、教化的重要功用,1950年1月19日,侯宝林率领十余位相声名家联合发起的“相声改进小组”在北京成立。改进小组制定了三大任务——筹备相声大会、建立识字班和改造旧相声,侯先生还特别上门邀请作家老舍担任顾问指导。在侯先生的不懈努力下,大量的传统相声经过改编又回到观众耳边,许多反映时代风貌的新相声也被创作出来。

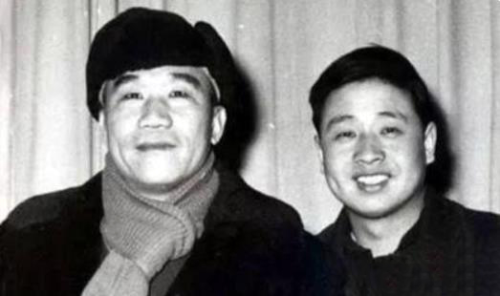

侯宝林组建的相声改进小组

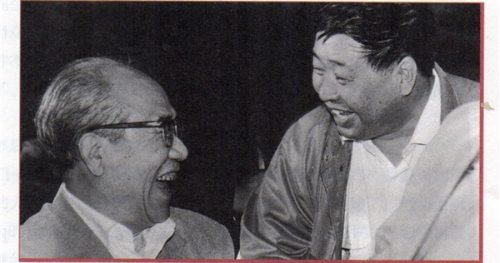

侯宝林与老舍探讨相声作品

侯先生加入广播说唱团时就曾经说过:“我最看重的,就是这个广播的影响力,对于相声艺术的普及、对于相声艺术的发展改革,都有极大的推动作用”。

侯先生还为中国广播说唱团培养了大量优秀的相声艺术传人,其中以马季、郝爱民最负盛名。马季的名字就是师傅侯宝林亲自取的,因为马季的原名马树槐过于复杂,不容易被观众记住,恰逢当时一部名为《牧鹅少年马季》的电影热映,于是由侯先生拍板取名为马季。在侯先生的悉心指导下,马季与他率领的“马家军”逐步成为中国相声界的中坚力量。侯宝林对中国相声的发展与传承做出了不可替代的重要贡献。

侯宝林与马季

侯宝林一生辛勤努力、不懈奋斗,从一名旧社会“画锅撂地”的说唱艺人磨砺成为新中国的相声表演艺术家。他大胆革新、倡导文明之风,让相声从瓦舍之间走上大雅之堂、走进千家万户,是新中国曲艺事业的重要奠基者和引领者;他以民为尊、为民求乐,始终把人民放在心中最高的位置,他是当之无愧的一代相声宗师。